高校生の数学の参考書と言えば、青チャート

これ、受験界の常識でした。

実際に青チャートを学校で採用している所が多くありました。

しかし、最近になって青チャートではない参考書を採用している学校が増えてきました。

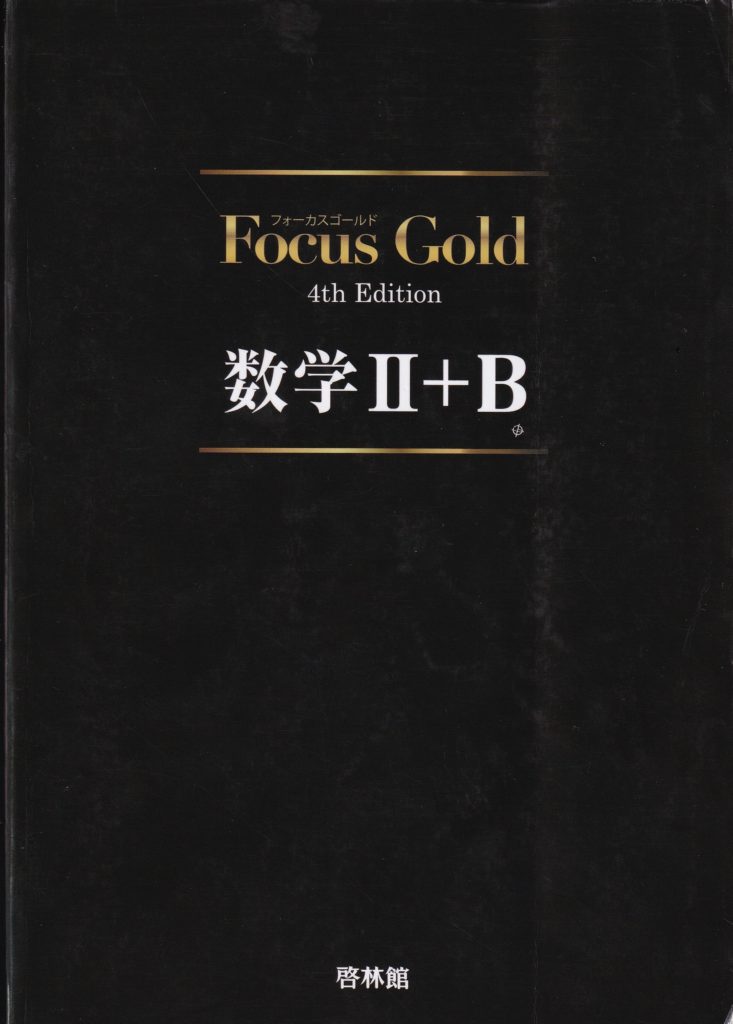

最近増えてきたのは、フォーカスゴールドです。

どんな学校がフォーカスゴールドを使っているのか

個人指導シグマの生徒さんで、フォーカスゴールドを使っていると思われる学校は

巣鴨

小石川

吉祥女子

中央大学高校

西大和

などなど

中高一貫校でも中堅・上位の学校に多いです。

学校で採用されていなくとも、自分で購入して使っている生徒さんもいます。

青チャートとフォーカスゴールドの違い

簡単に言うと問題の難易度の違いです。

青チャートでカバーできるのは、旧センター試験レベルまで

それに対して、フォーカスゴールドは、それ以上のレベルの問題も載っています。

センター試験しか数学を使わない生徒さんには、青チャートはお勧めでした。

過去形になっているのは、共通テストでの急激なレベル上昇のためです。

さらにフォーカスゴールドでは、コラムとして掘り下げた内容も載っています。

なかなか興味深い内容となっております。

例えば、完全順列の総数(モントール数)などがコラムで紹介されています。

数学が好きな生徒さんには、たまらない内容です。(数学が好きな生徒さんがどれだけいるのか?)

フォーカスゴールドを薦める理由

個人指導シグマでは、数学の参考書としてフォーカスゴールドを薦めています。

それには、いくつか理由が有ります。

カバーする範囲が広い

フォーカスゴールドおすすめ一番の理由は、問題の難易度の幅が広いことです。

従来の青チャートであれば、共通テストまでのレベルしか対応できていませんでした。

しかし、フォーカスゴールドだとその上のレベルまで対応しています。

ですので、文系だけでなく理系の受験勉強の第一歩としてもフォーカスゴールドを使うことができます。

普段からフォーカスゴールドを使っていれば、それが受験勉強に直結します。

受験勉強を始めるという段階ではなく、普段の学校の補習の段階から準備できるのです。

偏差値の対応表が付いているので自分がどのくらいまでやればいいのかわかる

フォーカスゴールドには問題のレベルと偏差値の対応表がついています。

これは皆さんあまり気がついていません。

フォーカスゴールドの表紙の裏に載っています。

例えば、

例題の星2の問題までで偏差値50から55

星3の問題まで偏差値60から65

星4の問題までで偏差値65から6 17.5

でさらにその上のステップアップとかレベルアップ問題になると67.5以上の問題に対応しています。

自分の受ける大学学部の偏差値を事前に確認しておけば、自分がどのレベルまで勉強すればいいのかってのがわかるわけです。

自分の今現在の勉強の進み具合も分かります。

一見当たり前のように見えますけれども、自分がどのくらいまで勉強しなきゃいけないのかわからないと非常に不安です。

自分の目指すレベルがわかるのであれば、自分が今どのぐらいのレベルにあり勉強はどのくらい進んでいるのかが分かります。

それがわかれば、勉強の励みになります。

例題に動画解説がついている

フォーカスゴールドでは例題に動画解説がついています

これも知らない人が多いんです。

動画を見るには、最初に登録が必要になります。

でも、一度登録してしまえば例題の動画解説を見ることができます。

数学の参考書で解答が長い問題に関しては、読む気がなくてなかなか理解できない人が存在します。

そんな人には動画解説の方が出ています。

せっかくの動画解説なんですか、知らない人がほとんどです。

知らないのでもちろん使っていません。

結構使えると言う報告を受けておりますので、ぜひあなたも使ってみてください。

問題のチェックシートが付いている

フォーカスゴールドには、問題のチェックシートがついています。

チェックシートというのは、問題を解けたか解けなかったかとかいつやったのかのチェックです。

1回目2回目っていう感じでついています。

これを記入することによって、自分がいつやってできなかったのか記録されます。

この記録を残していると復習するときに、どんな問題をやればいいのかがはっきりします。

こちらのチェックシートを使わないでも、各ページの余白部分にやった日付とか的なできたできないのをマルバツをつけておいても別に対応できると思います。

一覧表になっているので、これをつけていると各単元での自分の習熟度というのが把握指数になると思いますですから使った方が効果が上がりやすくなると思います。

コラムやコーヒーブレイクが意外と面白い

フォーカスゴールドにはコラムやコーヒーブレイクというものがついています。

コラムの部分では教科書レベルの数学ではなく、もっと深いものが載ってます。

数学に関心がある方についてはたまらない内容になっています

もちろん、あまり関心がない人はスルーしても良いと思います。

このコラムの内容をある程度知っていると大学入試の問題の出題される背景とかそんなのが透けて見えたりすることもあります。

さらに、コーヒーブレークでは一般的な学習法などについて書かれています。

このコーヒーブレーキは意外と役に立つなというふうに個人的には感じております。

コーヒーブレークだけをとりあえず一気に読んでもいいと思います。

例えばM1Aのフォーカスゴールドであれば、コーヒーブレークだと全部で十個あります。

これだけ読んでも自分の勉強のためになります。

学校で採用していない人もフォーカスゴールドを使った方が良いのか

結論から言うと、無理して使わなくとも良いです。

既に自分で使っている参考書があるならば、それを解きこみましょう。

特に使っている参考書がないのであれば、フォーカスゴールドを勧めます。

問題を解きこまなくとも、辞書的に使うことが出来ます。

辞書的と言うのは、分からない問題が有ったら解法を参考にするという意味です。

使わない参考書を何冊も持っているよりも、使うものを絞ったほうがやり方としてはお勧めです。

学校で青チャートを使っているならば、そのまま青チャートを使いましょう。

テストにも出る可能性が高いです。

青チャートメインの場合は、難しい問題をやりたい時は、別の参考書を使うことになります。

個人指導シグマで勧めるのはこれです

文系で受験での数学の比重が低い生徒さんには、フォーカスゴールドは勧めません。

青チャートをキッチリやった方が良いと思います。

しかし、文系でも国立上位校を目指す生徒さんには、フォーカスゴールドを勧めます。

これ一冊である程度のレベルまで学習できますので。

理系の生徒さんは、当然使った方が良いです。

ちょっと難しめの問題にも早い段階から慣れておいた方が良いです。

と言っても、中学3年生から高校2年生までは、フォーカスゴールドを全部解くのは大変です。

星3までの問題をまずは解けるようにしてはいかがでしょうか?

勿論、余裕がある人は全部やっても問題ありません。

(青チャートとフォーカスゴールドの二択では有りません。)

フォーカスゴールドの使い方は?

パターン1

辞書として使う。

学校で配布された問題集で分からない問題が有ったら、解法をフォーカスゴールドで探す。

その際は、解法だけでなく周辺知識もちゃんと見ておきましょう。

ページの上の方や右の方に書いていることが多いです。

パターン2

学校の授業に併行して解いていく。

これが可能なのは、数学が得意な生徒さんです。

平均点以下の生徒さんは、4STEPなど学校で貰っている問題集を優先しましょう。

演習問題を多くこなして、基本事項を身に付けます。

数学得意な人は、基本問題を飛ばします。

星3以上の問題だけフォーカスゴールドを使います。

全部解こうとしない方が良いです。

パターン3

受験勉強で使う。

受験勉強の第一歩として、フォーカスゴールドの例題を解いていく。

勿論間違った問題には、印を付けて後日解き直しをする。

高校1・2年の間は、長期の休みの時に復習として自分で解く。(学校の宿題になっていることが有ります。)

パターン4

長期の休みの時に、復習として使う。

例題だけに絞って学習するならば、かなり効率よく復習が可能です。

中学3年~高校2年までの生徒さんに薦められる使い方です。

一度学習したことでも、時間がたつと忘れるのは当たり前のことです。

受験で数学を使う生徒さんは、長期のお休みの時に復習が必要です。

そんな復習を何度もやりながら問題の何度を少しずつ上げていきましょう。

個人指導シグマは、中高一貫校専門の学習塾です。

完全個人指導ですので、生徒さんのいろいろな教材に対応できます。

数学が高校生の範囲に入って、苦手意識を持っている方はお気軽にお問合せください。