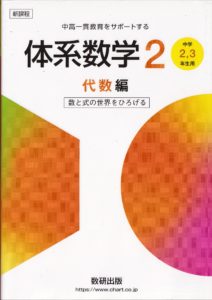

体系数学は、中高一貫校の過半数(関東圏)で使用されている教材です。

文科省検定教科書の3年分の内容を、2年で学習する様に出来ています。

個人指導シグマは、中高一貫専門なので体系数学を使うことがほとんどです。

体系数学を使っている学校

体系数学は、関東の中高一貫校の過半数で使われていると言われています。

いくつか使用している学校を列記しておきます。

白百合

巣鴨

吉祥女子

小石川

フェリス

広尾小石川

江戸川女子

中央大学付属

共立女子

カリタス

鷗友

豊島岡

女子学園

東洋英和

淑徳

私立の中堅以上の学校が並んでいます。

個人指導シグマで体系数学を指導したことのある学校は、

巣鴨、小石川、フェリス、広尾小石川、吉祥女子、中央大学付属、江戸川女子、豊島岡、白百合、鴎友、東洋英和、双葉、淑徳・・

あたりになります。

体系数学を使っている学校の中学1年生

中学1年生であれば体系数学1代数編と体系数学1幾何編の両方を併用する学校がほとんどです。

一部の学校では、代数編の方を先に全部やってから幾何編に取り組むところも有ります。

学習する順番も公立中学で使われている検定教科書とは違います。

例えば方程式であれば,1次方程式の後に連立方程式が来たり、比例・反比例の後に1次関数が入っていたりします。

この進み方の方が分野が同じなのでやりやすいかもしれません。

体系数学には、準拠問題集が有ります。

問題集には、発展版と標準版が有ります。

個人指導シグマで指導している生徒さんの学校では、発展版を使っていることが多いです。

基本的には、体系数学1代数編と体系数学1幾何編を中学1年生の間に終わらせます。

関西圏だともう少し早いようです。

体系問題集は、一般書店では販売していません。

教科書を販売している所ならば手に入れることは可能です。

(教科書は、池袋のジュンク堂でも購入できます。)

個人指導シグマで使っている問題集は、大久保の第一教科書供給で購入しています。

メルカリで購入するという方法も有りますね。

自分で購入するときの注意としては、詳しい解答がいていないことです。

学校で配布される体系問題集には、別冊で解答が付いています。

しかしながら、個人で購入する場合は別冊の解答は有りません。

体系問題集には、学校で使われているもの以外も有ります。

体系問題集 基礎~発展です。

こちらは、アマゾンなどでも購入できます。

解答も別冊でついているので、個人的に体系数学で勉強したい方には良いでしょう。

体系数学を使っている学校の中学2年生

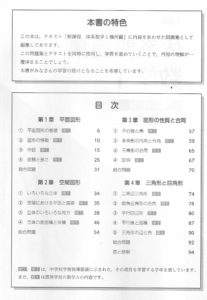

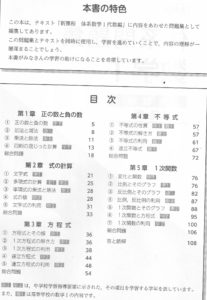

中学2年生は、体系数学2になります。

白百合や淑徳などでは、2年生の初めまで体系数学1の教科書の内容をやっています。

代数は、主に検定教科書の中学3年生の内容です。

3乗の公式など所々高校生の内容も入っています。

場合の数では、PやCの公式も入っています。(高校の数Aの内容です)

幾何は、相似と円と三平方の定理です。

体系数学2幾何編は、皆さん苦労しています。

中学生の範囲の相似も躓きやすい単元ですが、数Aの内容がかなり盛り込められています。

問題を何度も解かないと定期試験で失敗します。

個人的に、体系数学2幾何編が一番自分一人で勉強するのが難しいと思っています。

詳しい解答も付いていますが、それを読んでも理解できない人が多いです。

体系数学を使っている学校の中学3年生

ほとんどの学校では、体系数学2までを使います。

その後は、普通の高校生用の教科書と4STEPなどを使うところが多いようです。

参考書は、青チャートを使っている学校が多かったですが、フォーカス・ゴールドに変更する学校が近年目に付きます。

体系数学3以降を使う学校も少しずつ増えてきました。

白百合やフェリス、鴎友などです。(白百合は、2024年度から体系数学2までになっています。)

体系数学3 数式・関数編では、数Ⅰの内容のほかに数Ⅱの微分・積分以外のほとんどの分野が入っています。

関数の分野で場合分けが出来ずにあたふたしている生徒さんが何人かいました。

体系数学3 論理・確率編では、数Ⅰと数Aの内容と恒等式が詰まっています。

体系数学3は、全部高校生の範囲なので自分で勉強しない人はついていけません。

理系希望の生徒さんは、まじめに問題集を解かないといけませんね。

体系数学を使っている学校の高校1年生

体系数学3を使い続けている学校も有りますが、体系数学4も高校1年生の間に使い始めます。

指数対数関数、微分積分、数列、ベクトル、統計的な確率などなど・・・

ここまで学習すれば、文系の範囲の学習は終わりです。

統計的な確率は、そこまで難解では有りません。

でも、ちゃんと問題を解かないと用語や公式が沢山出てくるのでまごついてしまいます。

全体的には、かなり厄介な分野が揃っています。

受験で数学を使う方は、しっかり学習しないと・・・

体系数学を使っている学校の高校2年生

高校2年生から私立文系コースを選ぶ生徒さんは、一気に数学の負担が減ります。

国立文系の生徒さんは、問題演習に突入です。

理系の生徒さんは、残った範囲を体系数学5で学習です。

主に数Ⅲの範囲です。

演習を重ねながら計算力を付けないといけません。

高校2年生になると自分の進路が見えてくる時期です。

それとともに、本格的な受験勉強を始める人が現れます。

学校での体系数学の使い方

体系数学を使っている学校では、体系問題集から試験範囲を指定します。

さらにノート提出が義務づけられる学校も多いですね。

ということは、普段から体系問題集を解いておいた方が有利です。

学校の授業の進みに合わせて体系問題集を解いてください。

解きかたですが、いろいろなパターンが考えられます。

1.基本問題だけとりあえず解く。標準や発展は、週末や時間のある時にやる。

2.全部授業に沿って解く

3.問題にマークが付いているものだけ解く。(だいたいの問題集は☆などの記号がついている問題だけ解くと一通りの勉強が出来るようになっています)残ったものは、テスト前に。

ここで一つ注意を

体系問題集には書き込み式の物が有ります。

問題は、普通の体系問題集と同じです。

学校での提出用に採用しているのです。

これを使っている学校の生徒さんは、問題を取り敢えず一度解いただけで満足している人がいます。

一回解いただけで全部出来るようになる人などほとんどいません。

なので、これを続けるとだんだん数学が出来ないようになります。

それを避けるには、普通の体系問題集も用意して間違った問題に印を付けておきましょう。

印の付いた問題だけテスト前に復習すればよいのです。

体系数学の学習法

体系数学採用の中高一貫校に合格した人が入学までにやるべきこと

自分で体系数学の勉強をするなら

自分だけで体系数学の学習をやりたい人も多いかと思います。

そんな方のために学習の順番を・・・

教科書の例題と練習問題

教科書の問題を解けるようにするのは当たり前です。

教科書する解けないのであれば、他の物も解くことは出来ません。

学校の授業を受けたらすぐにやった範囲の教科書の問題を解きましょう。

解き方が分からない人は、例題を見ながらその下にある練習問題を解いてください。

これを続けるだけでも成績は上がります。(平均点以下の人)

問題集のA問題

教科書が解ける様になったら、問題集を使って多くの問題を解きましょう。

多く解くことでミスが発生する個所を見つけて対策を取ることが出来ます。

A問題は、どんな人でも解けないといけません。

問題集のB問題

B問題が解けるようになれば、平均点越えが可能となります。

図形の単元などは、答えを見てもなかなか理解できないこともあります。

B問題が解けるようになるかどうかは、解き直しにかかっています。

B問題を一度解いただけで自分で解ける様になる人はほとんどいません。

成績上位者ほど何度も解き直しをしています。

人によっては、4周することもあるそうです。(生徒に聞きました)

何度も解き直しする人は、出来た問題とそうでない問題を区別できるようにしっかりと印を付けています。

あなたも成績上位になりたかったら自分なりの工夫をして何度も解き直しをしましょう。

問題集のC問題と章末問題

C問題や章末問題までは、試験範囲に入っていない学校が多いです。

でも、すうがくを伸ばしたい人はどんどんやりましょう。

ちょと難しい問題を自分で考えることで思考力がつきます。

その効果は、大学受験問題を解くようになると差となって現れます。

体系数学指導例

日大豊山中学X君

X君は、中学1年生の時にシグマに入ってきました。

その時の状況は、数学は平均点のはるか下でした。

学校では、体系数学問題集の標準版を使っていました。

何故か解答が配布されていませんでしたので、分からない問題がそのまま放置されている状況でした。

分からない問題の解説をやりながら理解度を高めるようにした結果、平均点以下の得点が平均点+20点ぐらいまで達しました。

当然、全体の順位も大幅にUPしました。

中央大学付属Yさん

Yさんがシグマに来たのは、数学が全然分からなくなったからです。

それは、中学1年生の2学期

1次関数の試験で30点台という点数を取ってしまったそうです。

本人もショックを受けてやっとやる気になったそうです。

そのあとの試験からは、授業に沿ってシグマで勉強するようになりました。

その結果80点台も何度も取りました。

高校生になっても数学は、シグマで勉強しました。

上智大学の法学部に進学です。

注;2023年現在中央大学付属は、システム数学を使っています。

豊島岡Zさん

Zさんは、中学1年生の3学期から来ました。

中学1年生の間は、平均点に到達したことはありません。

テストもかなり難しい問題が混ざっているのでなかなか取りにくいものでした。

3学期の期末テストの後すぐに2年生の予習を始めました。

1学期分の予習をしておいて学校の授業が始まったら復習を混ぜながら進めました。

その結果、平均点に達することが増えてきました。(代数と幾何の2科目あります。)

幾何で満点を取ったこともありました。

白百合Pさん

Pさんは、中学2年生からシグマに来ました。

白百合では、体系数学を中高通して使用します。

問題集は代数・幾何ともに発展版です。(幾何が標準版になったとのことです。)

(2024年4月から中学3年生は体系数学2までになりました。)

附属の小学校から中学に上がった生徒さんと、中学から白百合に入ってきた生徒さんたちとは学力に差があります。

個人指導シグマに来た時には、代数も幾何も平均点以下の状況でした。

そんな状況から平均点を取れるレベルまで待ちなおしました。(時々は、平均点以下の時もありました。)

色々と書いてきましたが、体系数学はやはり難しい教材です。

心してかからないと足元をすくわれます。

自分で体系数学を勉強するときは、いろいろなパターンがあります。

成績が振るわない方は復習中心

余裕がある方は、予習も視野に入れてやるのが基本です。

特に予習は、長期の休みの時にやることをお勧めします。

予習しておくと、ぐっと楽になります。

自分で学習する際は、間違った問題に必ずマークを付けてください。

時間をおいて解き直しをすると効果的な学習になります。

解けないものを解けるようにするのが勉強です。

「問題集もちゃんとやっているのに点数が取れない?」という方もよく見かけます。

この場合は、”ちゃんとやっている”のやり方の部分を具体的に聞いてみるといいでしょう。

具体的な返答が出ないことが多いです。

幾何の証明問題が苦手な生徒さんで、前後関係を全く考えずに出てきた辺や角を適当に並べて答案としていた人がいました。

当然のことながら、丸が付くことは有りませんでした。

個人指導シグマは、中高一貫校の生徒さんが全体の8割を占めています。

体系数学も日常的に使っている教材です。体系数学でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

オーダーメイドで授業をやっていますので、生徒さんにあった学習法を一緒に考えます。

zoomなどでのオンラインの授業にも対応しています。遠方の方でも大丈夫です。

2024年から動画サポートを開始しましした。

間違いが多い問題を動画で解説します。

電話:03-5395-0949(平日午後3時~9時)